ストレッチの効果

1、年齢とともに硬くなった筋肉をストレッチすることで、関節の可動域が増し、ストレス解消にもなる。

また、可動域が広がることにより、転倒防止にもなります。

(ストレッチで、寝たきり予防、転倒予防)

2、柔軟性と動脈硬化の関係。

身体が柔らかいと高血圧・動脈硬化のリスクが減る。

(体が柔らかく保たれていると、血管も柔軟性があがる。)

静的ストレッチ

◦時間をかけて負荷を与えながら筋肉自体を伸ばす。

◦効果的な動かし方

反動をつけずに筋肉を静かにジワーっと、伸ばす動作。(息を止めない)

◦30秒以上伸ばす意味

筋肉を伸ばすと、筋紡錘という筋肉の長さを察知するセンサーが伸ばされる。筋紡錘は「筋肉が伸ばされた!」という信号を脊髄に伝え「伸ばされたから縮め!」という命令を出す。

10秒以上伸ばし続けると筋紡錘の働きは低下し「このままだと切れる危険があるから緩め」と別の命令が出る。

◦効果・働き

1、筋肉は縮もうとする性質がある。静的ストレッチは筋肉を元の長さに戻す働きがある。

2、手足の冷え解消。

3、高血圧・動脈硬化改善。

4、肉離れ・筋断裂などを予防する効果がある。

5、精神的なリラックス。(副交感神経の働きを高める。)⇒リラックス。

◦注意

スポーツ前にはむかない。(ストレッチによって筋力および瞬発力の低下が起きる。)

◦呼吸筋の静的ストレッチ

ため息とは?(身体の無意識の防衛策!)

1、肺を守るための非常に大事な手段。

2、ため息は、呼吸が悪いため肺に残った二酸化炭素を吐き出し酸素を取り込む必要がある。

◦呼吸筋を硬くする動作

1、長時間同じ姿勢。

2、猫背の毎日。

1、肋間筋の静的ストレッチ

◦肺を囲む呼吸筋が伸びやすくなる。

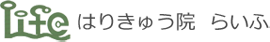

⓵イスに座り左手を頭に当て、右手でイスを押して重心を傾ける。

⓶口から息を吐きながら身体を伸ばす。(10秒間)

⓷脇腹をできるだけ強く伸ばすように意識する。

※反対側も同じ要領で行ってください。(左右・1回ずつ・1日・3回)

2、横隔膜・腹筋のストレッチ

⓵息を吐きながら両腕を頭の上に伸ばし両手を合わせる。

⓶二の腕を耳につけるように意識する。

※息を吐きながら姿勢を保つ。(10秒間・1日・3回)

3、足のアーチをつけるストレッチ

◦簡単改善法

インソール(自分に合ったもの)

◦ストレッチ

足を1歩前へ出し、前後の足が平行に、壁に対して垂直になるように、カカトはつけたまま反動をつけないで、壁を押すように前の膝に体重を移動。(1日・合計5分)

動的ストレッチ

◦可動範囲の8割程度で関節を繰り返し動かす。

◦効果的な動かし方

一定のリズムで、ねらった筋肉を伸ばしたり縮めたりする動作。

◦効果・働き

1、大きな伸縮を繰り返す事で、血流が上がり筋肉・関節を温める。

2、手足の冷え解消。

3、高血圧・動脈硬化改善。

4、ケガの予防。(筋力+柔軟性が上がる)

5、筋力・瞬発力アップ。(筋繊維の収縮のタイミングがそろう)

6、転倒予防。(温まると柔らかく柔軟になる)

7、捻挫・骨折の予防。(交感神経の働きを高める)

⇓

体温・筋力が上がる

◦動的ストレッチの例

1、肩こりの動的ストレッチ

◦体を動かさず肩だけを回す⇒10回

2、腰痛の動的ストレッチ

◦肩幅に足を開き、膝を軽く曲げ、体を前に倒して、お尻を横に振る⇒1時間・10秒くらい。

3、転倒予防の動的ストレッチ

◦壁・いすなどでしっかり体を支え、支えている脚と反対の脚を上げる、この動作を4回徐々に動かす範囲を広げていく、慣れてきたら、脚を後ろまで引き振り子のように動かす、左右で同じ動きを10回ずつ。

4、股関節のストレッチ

◦関節の中で一番大きい関節(歩く、立つ、走る、座る)人の行動には、必ず関係するため普段から酷使している。

◦日本人は先天的に起こりやすい。

(全国で股関節の悪い数は200万人)ほとんどが変形性股関節症

◦柔軟性が失われると。(転倒、骨折、寝たきりなど)

転ばないためには、股関節の柔軟性が大切。

◦股関節の柔軟性を高める体操。

(硬くなった筋肉に刺激を与え、本来の柔軟性を取り戻した状態に)

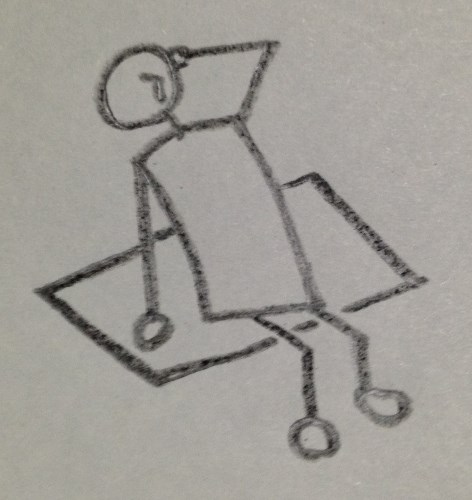

⓵脚を伸ばして座り、片ひざの下に丸めたタオルを置く。

⓶太ももを両手で持ち、かかとを支点にしてクルクルと回す ※脚を引っ張るように行う。

⓷ひざをトントンと床に打ちつける。

⓸10回ずつを1セット・3回行う。

⓹脚の力を抜いて手の力だけで行う。

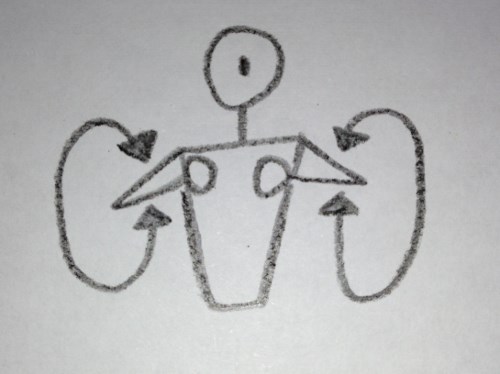

ストレッチした筋肉と対になっている筋肉を使う

◦硬い筋肉⇔伸びた筋肉

筋肉は対になっている(硬い筋肉と反対の動きをする筋肉)

ストレッチをしても反対側の筋肉が弱いと伸ばした筋肉に負担がかかるため硬く戻ってしまう。反対側の筋肉を使いストレッチで伸ばした筋肉を維持できるようにする。

◦ストレッチ+対の筋肉を使う。

☆静的ストレッチ・動的ストレッチ・対になっている筋肉を使うことで効果があがる。

☆順番

⓵静的ストレッチ。

⓶動的ストレッチ。

⓷伸ばした筋肉の対の筋肉を使う。

☆当院での、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧施術では、静的ストレッチ・動的ストレッチを取り入れて施術しております。

運動能力アップ

動けるカラダ若返り

(運動神経を刺激して運動神経の数を増やす)

運動神経が減ることは筋肉が減ることの大きな原因となる(運動神経をしっかり刺激していると減少を防ぐことができる)

加齢とともに胴体の神経を刺激しなくなる

⇓

体の動きが硬くなる

日ごろ刺激していない、体幹の運動神経を目覚めさせることが大切。

神経びんびん体操

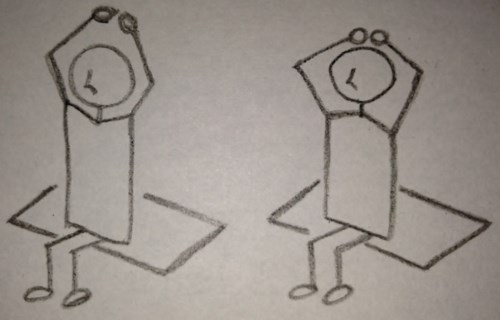

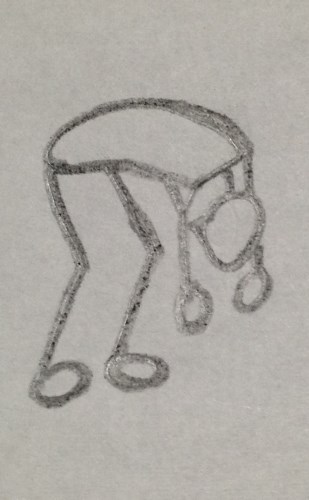

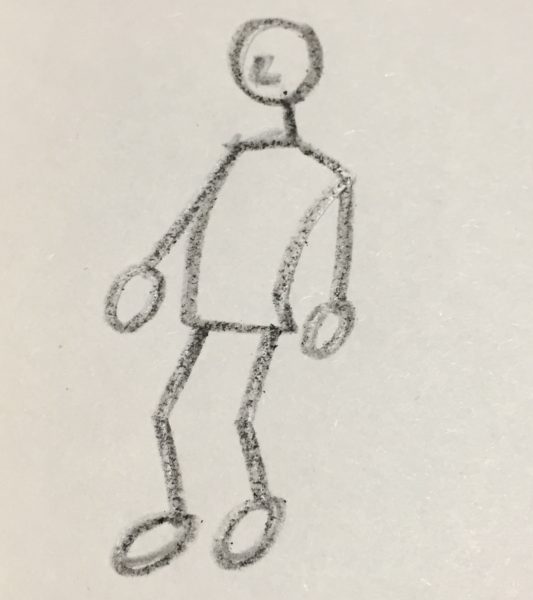

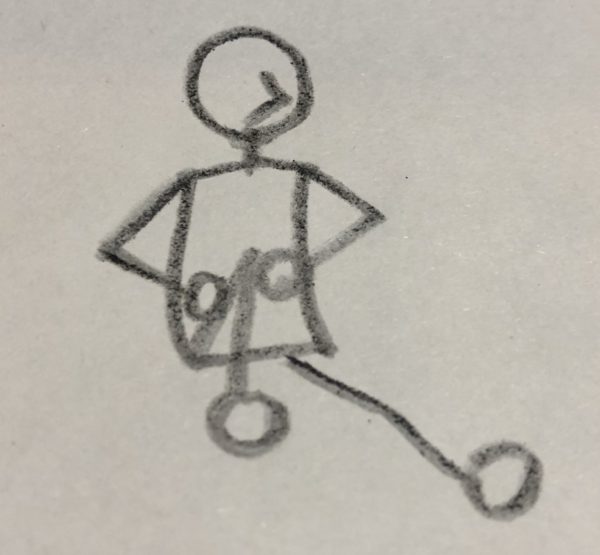

1、⓵くの字体操

☆ポイント

頭を固定して腰を左右に動かす

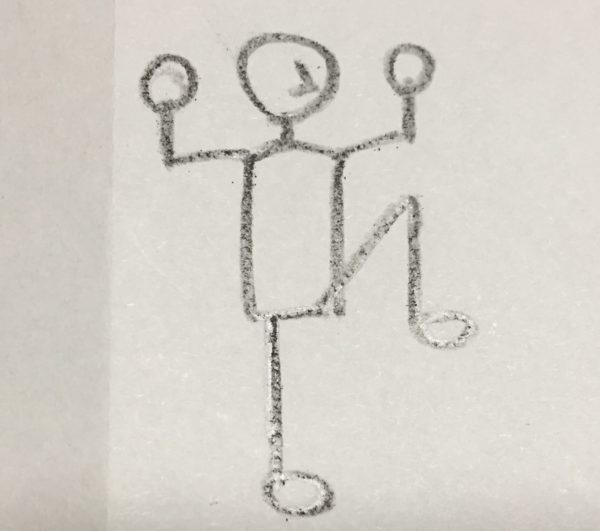

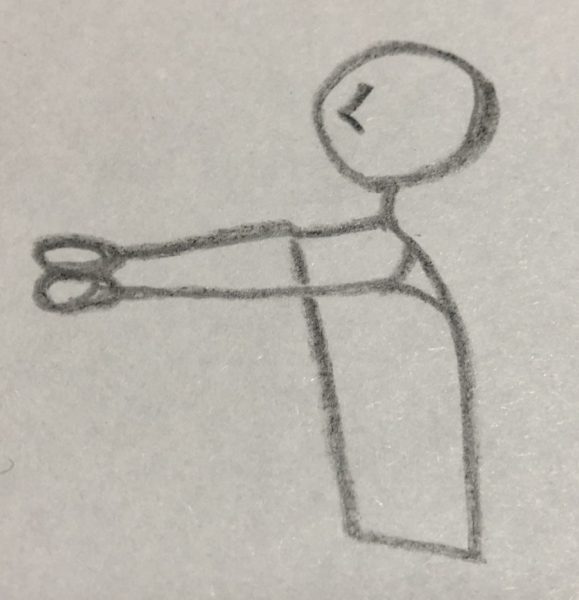

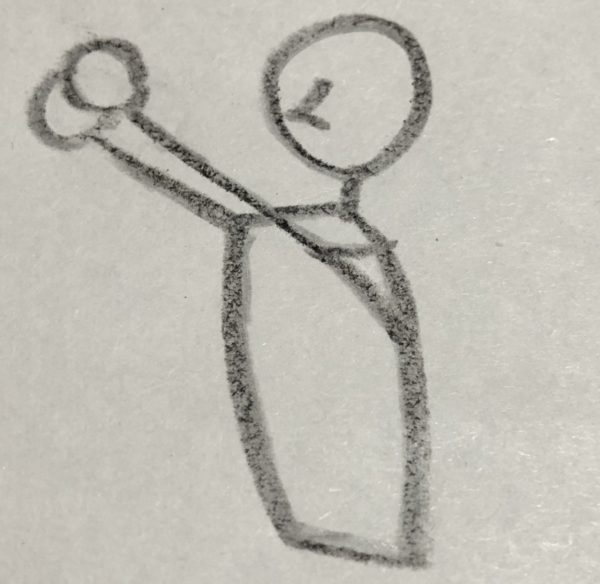

⓶Sの字体操

☆ポイント

肩と腰を左右に移動させる、肩が先に動かし腰が後から追いかける

⓵⓶の動きは動かし方の違いだけです

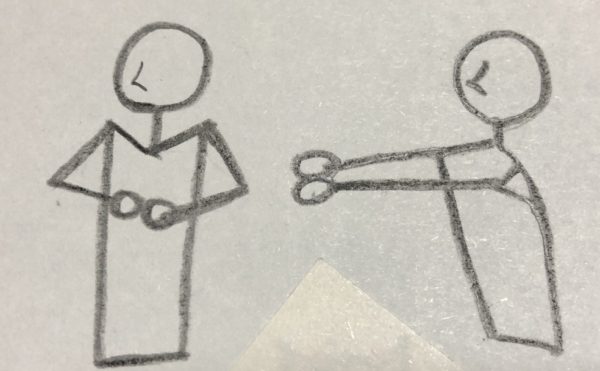

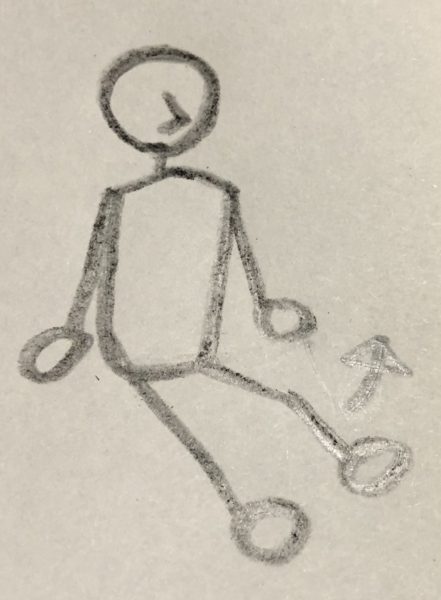

2、がにがに体操

☆ポイント

小刻みにジャンプしながら、ひざとひじをつける。

※それぞれ1日・10回程度

関節

加齢とともに関節が硬くなり可動域が狭くなる。

◦水中運動

水中は硬くなった関節をリセットできる最高の環境。

(楽に身体を動かせるから運動が長続きする)

◦陸上ウォーキングの消費カロリーが、1時間平均150kcalなのに対し水中では360kcal

(水の中は陸上と同じ速さで歩くと最大で約28倍の抵抗を受けるので筋力が効率よくアップする。)

◦メリット

1、浮力があるので重力から解放される。

2、ひざや腰の関節に負担がなく継続的に運動できる。

3、水中に入るだけで血流が増える事で肩こりの改善に!

4、陸上では⇒アウターマッスルを使う

水中では⇒インナーマッスルを使う

(インナーマッスルを鍛える事で関節が安定してくる)

陸上では鍛えられない、水中で鍛えられるインナーが重要。

◦ART(アクア・リセット・トレーニング)

水中でインナーマッスルを鍛え、関節をリセット身体の動きをスムーズにするトレーニング。

ARTのポイント

力を抜き浮力を利用して動かす、週に2回・3か月くらい継続すると筋肉の動きが向上し、実感できるようになる。

関節を動かす事で周りの筋肉が温められ血流が促進される。

◦B・R・S(バス・リセット・ストレッチ)

肩こり改善B・R・S

⓵手を肩につけたまま大きく左右・5回ずつまわす。

⓶合掌のポーズから指先を前に伸ばす息を吸いながら戻す。

※手のひらを上にして同じく前後に伸ばす。

※これを3回繰り返す。

腰のBRS

⓵脚の付け根から同じ振り幅で左右に振る

※左右・10回・3セット

⓶脚を抱え込み息を吐きながら身体を倒す

※1日・5秒程度・左右・5回ずつ

ひざ痛改善BRS

サッカーボールをけるように脚を伸ばす。

(ももの筋肉を鍛え膝の関節を安定させる)

※左右・5回・3セット

痛くないストレッチ

◦原因

日常生活の姿勢やクセ(悪い姿勢)

⇓

肩こり・腰痛の要因

前屈しづらい⇒腰まわりの筋肉が硬い

同じ姿勢、特に悪い姿勢を続けるのは良くない

◦効果

ストレッチは繰り返す事で、筋肉・関節が柔らかくなる。

個人差はあるがストレッチで、肩こり・腰痛が改善する可能性がある。

姿勢を良くする事も大事。

◦痛みが強い・しびれなどの症状がある人

⇓

整形外科で診断を受ける

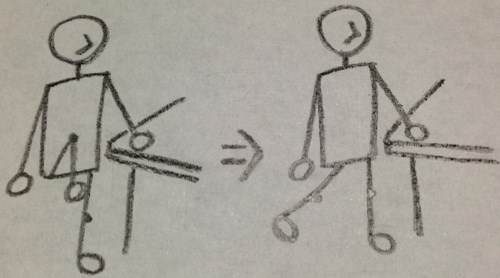

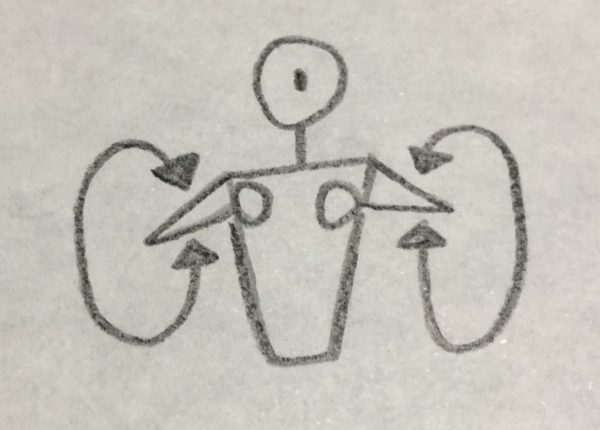

◦ぐるぐるストレッチ

(肩まわりの筋肉を伸ばすと同時に肩甲骨などの関節を動かしている)

⓵手を目の前で組み「ぐるぐる」と両方向に10回まわす。

⓶逆方向にも10回まわす。

⓵少し高い位置でも両方向に10回まわす。

⓶逆方向にも10回まわす。

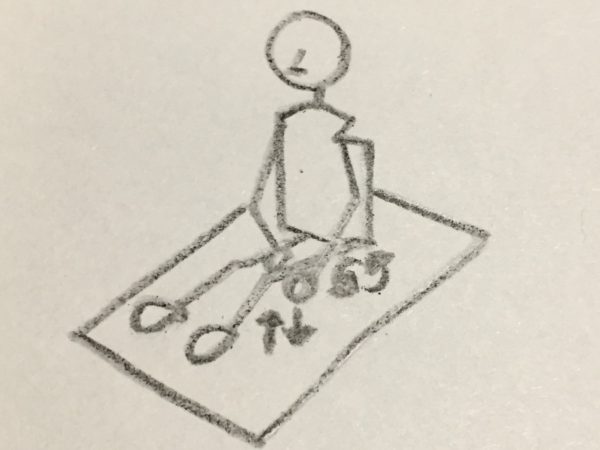

◦ゆらゆらストレッチ

骨盤は座り方やクセで傾くことも

(骨盤まわりの筋肉を柔らかくする事で正常な位置へと戻りやすくする)

⓵浅めに腰をかけてかかとを揃える。

⓶ひざの先端に指をあてる。(真上から見て長さを調べる)

⇓

調べるのは左右のひざ先の位置

⓷短い方の足を上にして足を組む。

⓸下の足を10回~20回揺らす。

◦コロコロストレッチ

腹筋・背筋を伸ばすと同時に脊柱の関節を動かしている。

⓵骨盤を転がすように前後に動かす。

(上から吊るされている様なイメージで肩の位置は動かさない)

⓶骨盤を「コロコロ」と転がすように30回前後させる。

身体の不調

(肩こり・腰痛・股関節痛に効果抜群)ひざの曲がり身体が歪む。

◦ひざ裏の硬さチェック

脚を伸ばし背筋をまっすぐにして座る

リモコンがひざ裏に入る場合は要注意

(ひざ裏が硬く脚が真っ直ぐに伸びていない)

ペットボトルが入る場合

(ひざ裏から5cm以上、危険度MAX)

◦身体の不調との関係とは?

運動連鎖

(身体の関節が曲がると他の部分も連鎖的に曲がること)

大腿四頭筋(過緊張で疲れやすい)

ハムストリング(衰える)

下半身バランスが崩れる

⇓

筋肉がこり固まり衰える

身体が歪む

◦ひざ裏が硬くなる人の特徴

(運動不足・デスクワークが多い・肥満)

ひざが曲がると全身の血流に影響

(冷え性・便秘・乾燥肌・認知症)

◦ひざ裏を伸ばすストレッチ

壁ドンストレッチ

1、壁に向かって立ち脚を前後に開く。

2、手を肩の高さ肩幅で壁につく。

3、手と手の間を見る。

☆ポイント

(つまさきは真っすぐ)

(足幅を調節)

(かかとを浮かさない)

4、息を吐きながら5回壁を押す。

5、ひざを伸ばし、息を吐きながら5秒間壁を押す。

☆ベストなタイミングはお風呂上り

※基本は1日・3分・5秒壁を押すだけでも効果がある。